初学书法,人们往往以为用墨不重要,这是―种误解。笔法与墨法互为依存,相得益彰,正所谓“墨法之少,全从笔出”。用墨直接影响到作品的神采。历代书家无不深究墨法,清代包世:臣在《艺舟双楫》中说:“书法字法,本寸:笔,成于墨,则墨法尤书芝一大关键已。”明代文人画兴起,国画的墨法融进书法,增添了书法作品的笔情墨趣。古人有墨分五色之说,笔者就此浅谈如下。

浓墨是最主要的一种墨法。墨色浓黑,书写时行笔实而沉,墨不浮,能人纸,具有凝重沉稳,神采外耀的效果。

古代书家颜真卿、苏轼都喜用浓墨。苏东坡对用墨的要求是:“光清不浮,湛湛然如小儿㈠睛,”认为用墨光而不黑,失掉了墨的作用;黑而不光则“索然无神气”。细观苏轼的墨迹,有浓墨淋漓的艺术效果。清代刘墉用墨亦浓重。书风貌丰骨劲,有“浓

墨宰相”之称、与浓墨相反的便是淡墨。淡墨介于黑白色之间,呈灰色调,给人以清远淡雅的美感。叫代的其昌善用淡墨,书法追求萧散意境。从作品通篇观来,浓淡变化丰富,空灵剔透,清静雅致,仙住所著《画禅室随笔》中说:“用墨须使有;闰,不可使其枯燥,尤忌浓肥,肥则大恶道矣。”清代的上文治被誉为”淡墨探花”,书法源出于董香光,传其风神,作品疏秀占淡。其实,川浓淡墨各有风韵,关键在掌握,用墨过淡则伤神采;太浓刚弊于无锋。正如清代周星莲所说:“用墨之法,浓欲其活,淡欲其华活与华,非墨宽不可。不善用墨者,浓则易枯,淡则近薄,不数年间,已奄奄无生气矣,”

涨墨是指过量的墨水在宣纸上溢出笔画之外的现象。涨墨在“墨不旁出”的正统墨法观念上是不成立的。然而涨墨之妙正在于既保持笔画的基本形态,又有朦胧的墨趣,线面交融。王铎擅用涨墨,以用墨扩大了线条的表现层次,作品中干淡浓湿结合,墨色丰富,一扫前人呆板的墨法,形成了强烈的视觉艺术效果。黄宾虹对墨法研究更有独到之处,提出了“五笔L墨”的理论。他偶尔将涨墨法应用于篆书创作中,又表现出一番奇趣。

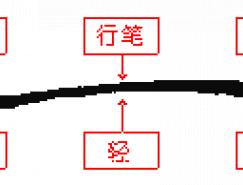

渴笔、枯笔分别指运笔中墨水所含的水分或墨大多失去后在纸上行笔的效果。渴笔苍中见润泽;枯笔苍中见老辣。在书写中应用渴笔、枯笔二法,应控制墨量适宜。宋代米芾的手札《经宿帖》“本欲来日送,月明,遂今夕送耳;”几字,以渴笔、枯笔表现,涩笔力行、苍健雄劲。

书法的墨法表现技巧十分丰富,用水是表现各朴墨法的关键-《画谭》说:“墨法

在用水,以墨为形,水为气,气行,形乃活矣。占入水墨并称,实有至理”。另外,用墨的技巧还与笔法的提按轻重,纸质的优劣密切相关。…幅书法作品的墨色变化,会增强作品的韵律美。当然,墨法的运用贵有自然,切不可盲目为追求某种墨法效果而堕入俗境。古人论画时讲用墨有四个要素:一是“活”,落笔爽利,讲究墨色滋润自然;二是“鲜”,墨色要灵秀焕发、清新可人;三是“变幻”,虚实结合,变化多样;四是“笔墨一致”,笔墨相互映发,调和一致。以此移证于书法的用墨也应是有一定的启迪作用。

线条是文字的媒介或元素,是进行书法艺术创作的特定的物化形态。由此可见,线条是书法美的起源。所以,研究探索书法美也应该从线条这个最基本的元素开始,才能“曲径通幽”。

石涛曾在《画语录?画章第一》中指出:“太古无法,太朴不散,太朴一散,而法立矣。法于何立?立于一画。一画者,众有之本,万象之根”。这一画说,可谓是深刻地揭示了线条起源的缘由。太古时代,人类处于蒙昧时期,对于线的作用与功能不认识。随着社会实践的深入与生产力的发展,人类在实践中认识了线的作用与功能,便运用线条来描绘物体。于是,书与画便产生了,而这一画便成了书画的物化形态――线条。意大利文艺复兴时期的达?芬奇曾说:“太阳照在墙上,映出一个人影,环绕着这个影子的那条线,是世间的第一幅画”。(达?芬奇《笔记》)因为,线条是构成物体视觉形象的最根本的要素,是表现物能力最强,最简练的手段。而我国文字就是起源于“象形”,运用线条对对象进行概括性极大的模拟写实。“书画同源”说即渊“源”于此。所以,我国著名美学家宗白华先生在《中国书法里的美学思想》一文中,充满激情地说:“所以中国人这支笔,开始于一画,界破了虚实,留下了笔迹,既流出人心之美,也流出万象之美。罗丹说的这根通贯宇宙、遍及于万物的线,中国的先民极早就在书法里、在殷墟甲骨文、在商周钟鼎文、在汉隶八分及晋唐的真行草书里,做出极丰盛的,创造性的反映了”。可见线条从客观存在中被人们发现后,并在不断地发展中包含了对视觉形象的摄取与审美意识的注入,“做出极丰盛的,创造性的反映了”。可以这样说,线条是书法美中使客观与主观趋于统一的重要媒介。

尽管书画同源,各自均以线条作为自己的物化形态,但书画毕竟受着各自表现对象的制约,书的表现对象是文字,画的表现对象是物象。虽然,最初的象形文字与绘画没有很大的差别,但必须指出的是象形文字在最初的胎盘中,它萌含着超越被模拟对象的符号特征,内蕴着“指事”、“会意”的基因,准备了“形声”、“假借”、“转让”的条件。因此,线条作为书画共同的物化形态,在本质上依然有着区别。“书契之作,适以记言”(孙过庭〈书谱〉)文字是记录语言的符号。特别随着历史的演进,书法与绘画分离的轨迹越来越明显,即书法线条不再受象形状物的制约,从“描摹具体物象”的束缚中解放出来,根据文字形音义构造原理,充分展现线条的审美功能和美感因素,也从真正意义上发挥了书法美所特定的物化形态。“即是说,汉字形体获得了独立于符号意义(字义)的发展途径。以后,它更以其净化了的线条美――比彩陶纹饰的抽象几何纹还要更为自由和更为多样的线的曲直运动和空间构造,表现出和表达出种种形体姿态、情感意兴和气势力量,终于形成中国特有的线的艺术:书法”。(李泽厚〈美的历程〉)

“净化了的线条美”之说,较辨证地揭示了书法美的历史演变。诚然,书法是文字的书写艺术,它一旦以线条确立为自己的物化形态,这种情况就至今未变。但作为物化形态的线条并不是处于一成不变的静止状态,而是发展运动着的。从繁化到净化、从象形化到符号化、从实用发展到审美,就是这种发展运动的表现。目前可见的我国最早的文字是甲骨文,它是殷商时期写在龟甲、兽骨、人骨上的文字,主要是用于占卜、祭祀等活动,可见甲骨文的实用大于审美、功利大于欣赏,即“使用价值是先于审美价值的”。(普列汉诺夫〈没有地址的信〉)但不可否认,在甲骨文的运笔、结构及章法中已孕育了书法美的因素。而这种美的因素在其后的金文、石鼓、小篆中得到了逐步的加强与提高,开始了书法美的历程。但此时作为书法美的物化形态的线条,还是处于繁化阶段,保留着较多的象形意味。汉隶的出现,在书法史上称为“隶变”,它的历史功绩在于使书法美的物化形态的线条得到了净化,使线条着意舒展、波磔驰骋,使笔墨线条及其组合配列具有独立的审美意义。由隶书开始而后发展形成的楷书、行书、草书(包括章草),更是使物化形态的线条趋向表现书法美的极致。因此,作为书法美的物化形态的线条,在甲骨文、金文、石鼓、小篆时期,是属于繁化的线条,程度不同地受着“依类象形”的限制。而到了隶、楷、行、草时期,充分发挥线条自身的转折起伏,笔情自身的酣畅遒劲,墨色自身的枯湿浓淡,由此而折射出的情感气势,审美意识构成了丰富深邃的美学境界,使线条从自由王国进入了必然王国。正如王僧虔在〈笔意赞〉中所指出的那样“书之妙道,神采为上,形质次之”。书法线条至此呈现了一个流派纷纭、旖旎多姿、“侵乎竞美的局面”。“汉魏有钟、张之绝,晋末称二王之妙”。(孙过庭〈书谱〉)

就象马克思当年分析资本主义社会是从它的最基本细胞――资本开始那样,我们对书法美的分析也是从它最基本的元素――物化形态的线条开始,探寻了它的起源、发展及演变,为的是让书法美的研究由此起步而不断深入。

我们知道艺术作品是一定的社会生活在艺术家头脑中反映的产物,是属于观念形态的东西。书法艺术也不例外。因此作为观念形态的书法艺术,它内容的特征,往往取决于它所反映的对象的特殊性和把握方式的特殊性的统一。具体地说书法艺术反映对象的特殊性是文字书写,把握方式的特殊性是笔墨线条。因此,书法文字的内容对其所具有的书法美学价值来说不是决定性的因素,关键四在笔墨线条艺术水平的高低雅俗之分。这一点可以结合书法审美的历史与现状来看。

历史上的甲骨文、金文、小篆,对于今天的大多数人来说是不懂的(不识),但甲骨文的坚劲峻丽、金文的古朴雄逸、小篆的典雅秀美,依然为当代人的审美所接受。又如张旭的狂草《古诗四帖》、《肚痛帖》,怀素的狂草《自叙帖》、《苦笋帖》等,其文字内容也是大多数人所不完全认识的,但他们那潇洒不羁、跌宕豪放,“挥毫落纸如云烟”(杜甫《饮中八仙歌》)的笔墨线条之美,深为人们欣赏并赞叹不已。再如历代所流传下的大量碑帖墨迹,其中不少文字内容是带有封建落后意识以至封建迷信的成分,但这些碑帖墨迹具有很高的书法艺术水平,因此人们依然肯定它的审美价值与艺术地位。很自然这种肯定的依据是后者而非前者。所以,根据书法艺术的客观特性来看,书法艺术内容特征的确立应是书法艺术的文字线条本身,而不是文字内容的本身。为了证明这一点,我们可以参看白谦慎《也论中国书法艺术的性质》(《书法研究》一九八二年第二期),他根据笔墨线条组合的艺术原理,把各种点画部首有机地组成从未有过的臆造的“字”,这些字是不具备任何内容的,但由于白谦慎艺术地运用了笔画线条的功能,仍然给人以审美的享受。

综上所述,可见在书法美学中,内容与形式作为对立面的统一表现得十分鲜明。关于内容与形式的关系,黑格尔曾作过极为生动的阐述,对于我们理解书法美学中的这一问题是十分有益的。黑格尔首先肯定了“内容即具有形式于其自身”,接着他说:“内容非它,即形式之回转到内容,形式非它,即内容之回转到形式。”(《小逻辑》)内容与形式是相互包含,相互转化的。黑格尔的这一“回转”说,辨证地说明了书法美的内容与形式,即书法美的内容非它,只文字内容本身回转到文字线条本身。书法美的形式非它,是文字线条本身回转到文字内容本身。可见在这里书法文字线条是起着“回转”的主导作用,是内容特征的标志。

黑格尔在《美学》第一卷中曾从审美心理角度分析过艺术作品的内容与形式的关系,他认为艺术作品从一方面看,“具体的内容本身就已含有外在的、实在的,也就是感性的表现作为它的一个因素”,而从另一方面看,“在本质上就是诉诸内心生活的”,“为着感情和思想存在的”,而“只有因为这个道理,内容与艺术形象才能互相吻合”。因此,作为书法美的内容特征是文字线条本身,但书法家在书写这些文字线条是却倾注了自己的思想感情与审美意识,通过线条来“达其性情,形其哀乐”(孙过庭《书谱》),“诉诸内心生活”。孙过庭在《书谱》中就集中了王羲之所写的几种书作,运用比较研究的方法,揭示了这位“书圣”诉诸于线条中的不同情感元素,说他“写《乐毅》则情多怫郁,书《画赞》则意涉瑰奇,《黄庭经》则怡怿虚无,《太师箴》又纵横争折,暨乎兰亭兴集,思逸神超,私门诫誓,情拘志惨。所谓涉乐方笑,言哀已叹”。又如颜真卿所写《祭侄文稿》是悼祭侄子季明之作,号称“天下第二行书”。整幅作品中出现了大量的枯笔,结字也欹侧跌宕(也许这篇文稿文字内容本身亦会有这种情感,但观者还是首先从文字线条本身获得这种情感。)也正是在这个前提下被定为“天下第二行书”的。王羲之《兰亭序》被定为“天下第一行书”其道理也一样。《兰亭序》、《祭侄文稿》的文字线条本身被作为书法美的内容特征肯定的。相反此二帖如用现代铅字排版印刷出来,其文字内容不会变,但作为书法美来讲是不存在的。因此,从审美心理来看,书法美的文字线条本身是第一性的,文字内容本身是第二性的。能否可以这样讲:书法作品所写文字内容本身是什么,对其美学价值无关大局。而书法作品所写文字线条本身怎么样,对其美学价值到是至关重要,从而为书法美的内容特征作了质的规定。