1919年 出生于江苏省宜兴县。

1942年 毕业于国立杭州艺术专科学校。后任重庆大学建筑系助教。

1943年 在四川重庆沙坪坝青年宫举办第一次个展。

1946年 与重庆大学附小教员朱碧琴结婚。通过教育部留欧考试。

1947年 入法国巴黎国立高等美术学院研习油画,受教于苏弗尔皮教授。

1948年 作品参加巴黎春季沙龙展和秋季沙龙展。

1950年 为寻根毅然回国。

1951年 任教于中央美术学院。

1953年 因教学观点不同而被调往清华大学建筑系任教,从此以画风景画为主。

1956年 任教于北京艺术学院。

1964年 任教于中央工艺美术学院。

1970年 文革期间,下放河北农村劳动。

1973年 调回北京参加宾馆画创作。

1978年 中央工艺美院主办“吴冠中作品展“,在北京和全国各地巡回展出。

1979年 中国美术馆主办“吴冠中绘画作品展“。当选为中国美协常务理事。

1981年 出访西非三国并至巴黎访旧友。

1985年 中国美术家协会主办“吴冠中新作展“。任全国政协委员。参加香港艺术节“认识现代中国画“画展及研讨会。

1987年 香港艺术中心主办“吴冠中回顾展“,作品于开幕40分钟内全部售完。

1988年 参加新加坡、日本、澳门主办的“吴冠中画展“开幕式并讲学。

1989年 赴巴黎写生,在东京举办“吴冠中画巴黎“展。在美国举办作品巡回展。墨彩《高昌遗址》以187万港币开创中国国画在世画家国际画价最高纪录。

1990年 赴香港、新加坡、泰国展画讲学并写生。油画《巴黎蒙马特》以104万港元开创中国油画在世画家国际画价最高纪录。

1991年 接受“法国文艺最高勋位“。“吴冠中师生展“在北京举行。墨彩《交河故城》以225万港币售出。

1992年 大英博物馆首次破例举办“吴冠中-20世纪的中国画家“画展。

1993年 巴黎塞纽奇博物馆举办“走向世界-吴冠中油画水墨速写展“。接受“巴黎市金勋章“。

1994年 当选为全国政协常委。出访北欧五国。访问印尼并写生。

1995年 接受法国轩尼诗公司“'95轩尼诗创意和成就奖“。香港主办“叛逆的师承-吴冠中“画展及“20世纪中国画国际研讨会“。

1996年 参加李政道博士主持的“科学与艺术“研讨会,并作抽象画。

1997年 台湾历史博物馆举办“吴冠中画展“,巡回高雄市山美术馆。

【吴冠中】是学贯中西的艺术大师,几十年来,他一直探索着将中西绘画艺术结合在一起。

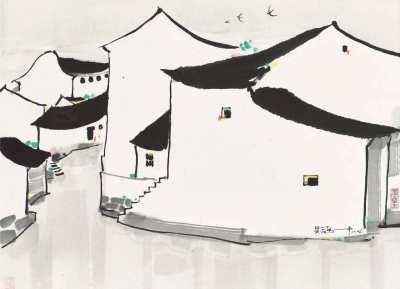

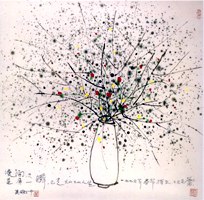

最早画的作品多以江南水乡为题材,画面充满诗意,他特别重视点、线、面的结合与搭配。最近几年他的画风有所变化,在一批反映黄土高原的作品中多用粗线,自成一种意境。最近,他获得了“法国文化艺术最高勋位”的容誉。

大英博物馆的个展大英博物馆在1992年3月26日到5月10日推出一项前所未有的展览--吴冠中个展,展出44幅作品,作品是他1970年以来所创作的油画、水墨及素描。此次展出号称“前所未有”,是由于吴冠中个人在欧洲的第一次个展,更是大英博物馆第一次为中国在世画家所办的展览。

因此这次个展,不仅对吴冠中而言是他绘画生涯的再一次突破,也意味着东西艺术交流的向前发展。

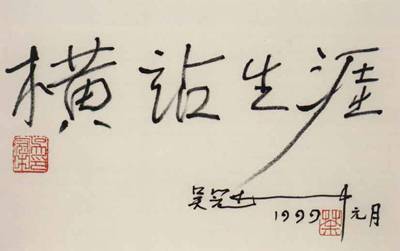

展画伦敦断想

1992年3月至5月,大英博物馆举办我的个展,这确是他们首次试展20世纪中国画家的作品,因而朋友们祝贺我。我被首选也许是一种幸运,关键问题是缘于古老博物馆的改革开放,人们期待中、西方现代艺术高层次的交流,我自己当然也珍惜过河卒子的重任。

众所周知,大英博物馆珍藏着全世界的古代瑰宝。尤其是亚述、埃及、希腊、罗马的雕刻更胜于卢浮宫之所藏。四十余年前留学巴黎时,我曾利用暑假到伦敦参观一个月。在大英博物馆看到陈列着我们的古代绘画,特别引我注意的是顾恺之的《女史箴图》。我们的国宝被人窃据,当时首先感到愤愤不平,继而又觉得我国古代艺术能在这重要博物馆与全世界的艺术品同时展出,倒也未必不是一种让人了解、识别、比较与较量的机缘。”这回我的个展就在陈列我们古画的原展厅展出,我的一幅横卷《汉柏》就展出在原《女史箴图》陈列的位置,这令我心潮起伏,夜不能眠。因古画暂时收藏未展出,博物馆的法罗博士特别为我打开一些珍品,我首先要再看《女史箴图》。《女史箴图》已精裱改装藏于玻璃立柜内,立柜暂安置于东方文物部的高台上,外加木板遮盖保护。老同窗朱德群从巴黎赶来看我的画展,当然我们要一同看《女史箴图》。我们脱了鞋爬上高台,匍匐在玻璃柜下,用手电照着细读画卷。蹲着看不便,就跪着看,随同我们去的摄影师想摄下这子孙膜拜祖先的真情实景,但博物馆严格规定不让摄影。

除了《女史箴图》,我们还看了一些石涛、石溪、文征明等的册页、手卷及挂轴,我们缺乏文史及考证知识,不能细细品味推敲画外意蕴,但感到中国传统绘画往往宜于案头细读,江山卧游,当张挂上墙在一定距离外观赏,往往就失去吸引人的视觉魅力,像范宽、郭熙的造型特色的磅礴气势只属少数。绘画必须发挥视觉形式效果,墙上效果,距离效果,建筑效果。蔡元培归纳:西方绘画近建筑,中国绘画近文学。就近文学这一观点而言,画中有诗,这诗应是画中细胞,而非指题写在画面上额外增添的诗句。视觉形象是世界语,无须翻译,用世界语传递中国情怀,我深信是中国绘画发展的美好前景。记者及评论员在我展厅中首先提及的问题便是这条中、西结合的道路。我完全承认我的艺术是混血儿,如今这混血儿长大了,第一次回到欧洲来展出,欧洲的亲属是否能认出有自己血缘的东方来客?

偶然的机缘,伦勃朗回顾展的素描部分就在大英博物馆与我同时并肩展出,有友人为我担心在大师的光芒前失色,也有记者提及这样的问题。我倒感到很高兴,17世纪的荷兰大师与20世纪的中国画家是可以相叙的,绘事甘苦滋味同,并不因时代和地域之异彼此格格不入。伦勃朗只活了六十三岁,我已七十三岁,长他十岁,人生甘苦当也有许多同感吧。当然,我沾了他的光了,多半观众主要是来看他的,附带也看了我的。博物馆的大门外左边是伦勃朗的横标,右边是吴冠中的横标,我感到受宠若惊,摄影师在横标前给我照相留念。一位牵着狗的老太太问摄影师是怎么回事,答是给作者照相留念,她于是立即牵着狗走到我面前与我紧紧握手,说她看了我的画展,喜爱极了。她不是评论员,不是记者,是一位退休的老妇人。由于她的欣赏,我又联想起自己风筝不断线的观点,风筝能放到欧洲仍不断线吗?当有记者谈到我这混血儿已被欧洲认可时,我虽高兴,但说:为时尚早。因我确也见到有观众看完伦勃朗,走到我展厅门口,往里一张望便回头走了,不屑一顾。

作画为表达独特的情思与美感,我一向主张不择手段,即择一切手段。在大英博物馆作的一次讲座中,谈笔墨问题,我认为笔墨只是服役于特定思绪的手段,脱离了具体画面的孤立的笔墨,其价值等于零。实践中,我作画从不考虑固有的程式,并竭力避免重复自己已有的表现方式。这次展品选了油画、墨彩及速写,并包括不同时期的不同面貌。有一位并未看简介的观众问:这是几个画家的联展?也许他并不内行,也许我缺乏一贯的风格,但我听了这评语倒是喜胜于忧。这使我回忆起“文化大革命”中在历史博物馆举办的一次大型油画展,主题全是表现毛泽东主席,作品选自全国各省。有一位外宾看后不禁发出惊叹:这位画家画这么多作品,真是精力旺盛!

细看伦勃朗的回顾展,他始终只是一个肖像画家。一生在肖像画中精益求精,他很少离开故土,画的大都是他身边最熟悉的人物。后来我又去南方参观了莎士比亚的故里,我对莎士比亚毫无研究,故居的讲解员介绍说莎翁一直生活在故乡,很少出远门。我联想起塞尚、倪瓒,他们都只吸取最亲切的乡里题材,源泉无尽,情真意切。艺之成一如树之长,首要土壤,土生土长。土生土长是根本,孤陋寡闻是缺点,这是两个不同的概念。

我参观了正在进行拍卖的苏富比总部,墙上挂满了名家、大师们的作品,包括郁脱利罗、马尔盖、弗拉芒克、丢非等人的油画及马蒂斯的速写,都是蹩脚货。欧美经济衰退,名画市场不景气,藏家不会抛出精品来。如果由我鉴定,其中不少作品是伪作。不过也难说,因大师非神,只是一个普通劳动者,是勤奋的劳动者,是失败最多的劳动者。只从博物馆里,从画集上看大师们的精品不足以全面了解其创作历程。作为专业画家,能看到大师们的失败之作是一种幸运。

常听说有些西方人认为中国画画在宣纸上,材料不结实,因此不能同油画比,要低一等。我自己同时采用油画和水墨两种材料,主要根据不同的表现对象选定更适合的媒体,对布或纸、油或水毫无成见,哪一种材料更耐久也并无深入研究。我也观察过博物馆里那些古代名画,不少布上的油彩已龟裂,特拉克洛亚的作品色彩早已变暗,他自己生前就已发现这问题,席里柯的作品则几乎变成单一的棕色调了。这次在伦敦得知,报载博物馆已发现不少现代大师们如霍克纳、波洛克等等的作品其材料已开始变坏。宣纸时间久了偏黄,花青更易退色,但墨色几乎永不退色,元代的纸上作品大都仍甚完好。我无意宣扬纸胜于布或比布更耐久,只希望有人在材料方面作科学的研究,先不抱成见。不过任何材料都有其优缺点,驾驭材料与艺术技巧本来就是血肉相连。

大英博物馆专辟一室(第八展厅),以陈列举世闻名的雅典娜神庙(柏德嫩)的雕刻。这组见诸各种美术史册的艺术瑰宝被珍贵地展示给全世界的游人,人们都渴望来此瞻仰、膜拜人类创造的艺术高峰。这是希腊的宗庙,宗庙被劫走,子孙是不答应的,听说希腊政府仍年年提出要求归还的交涉。在巴黎的吉美博物馆,也罗列着我们祖先的头像,佛像。东方古国的古代艺术被西方强大的帝国占有了,但他们将它们陈列展出于全世界人们的面前,却也发扬了作品的精神力量。每天,成群的孩子由老师们带领着来学习,博物馆是最有实效的社会大学。经济效益席卷全球,各国的博物馆大都收门票,门票日益昂贵。大英博物馆迄今不收门票,据了解,博物馆认真考虑过,如收票,大英博物馆这样丰富的收藏,这样的身价该定多高的票价?票价高了则对社会教育将起堵塞作用,博物馆的意义及作用便变质了。大英博物馆的展品大都来自世界各地,如原件由各国取回,博物馆将关门大吉。人们要学习研究便只好分赴各国去寻找,确乎远不如集中在这大博物馆中有效。但人家有权索回家珍,怎么办?是否可交换,以英国的重要艺术品赠送到各国陈列,起到真正的文化交流作用。国与国之间应该交换陈列博物馆的藏品。秀才不出门,能看天下画。印象派的作品当时没人要,便宜,流散了,广为流传了,如当时全部保存在巴黎,其影响会局限多了。当我们在纽约大都会博物馆看到仿造的网师园殿春囗,感到很高兴,为苏州园林出国欢呼。不过,有往有返,该引进什么?

伦勃朗展的油画部分陈列于国家画廊(其实应称美术馆),展出五十一件作品,但像《夜巡图》等重要的代表作并未能借来。倒同时展出其工作室的学生、助手们的作品,质量不高,似乎主要为了商品而制作。国家画廊主要陈列自文艺复兴至19世纪的欧洲绘画,洋洋大观,数量质量均可与卢浮宫媲美。用半天时间粗粗看一遍,像访问那么多不同性格的大师,聆听各样的高见,感到体力和脑力都颇疲劳。一出画廊的大门,满眼喷泉、湿漉漉的雕刻群、高高的石柱、群鸽乱飞,令人精神松弛下来。这是著名的脱拉发尔格广场,典型的欧洲广场。满地是鸽群,空中也飞满鸽群。游人伸手展开手里的小豆,于是鸽子飞来争食,爬满双臂、肩头,甚至大模大样落在游人的头上。此地何处?名副其实应是鸽子广场。广场是属于鸽子的,有了鸽子广场才有了活的生命。我无意了解脱拉发尔格广场名称的来历,大概是纪念高高站立在柱顶的那位将军吧,不过人们已很少抬头去瞻仰那冰冷的将军石像,他太高了,也瞻仰不着。一将功成万骨枯,请到泰晤士河塔桥附近的古堡里参观,里面主要陈列各时期的兵器,刀、枪、剑、戟,血腥弥漫。古堡底层是金库,珠宝金冠闪闪发光,乃珍宝馆也。刀枪剑戟之为用,就是掠夺金银珠宝。历史的陈列,将事实摆得明明白白。但参观金库的人群比参观国家画廊的拥挤得多,国家画廊是免费参观,这古堡的门票价甚高,但购票还要排长队。不记得哪一位英国人说过:“我们宁可丢掉印度,也不能丢掉莎士比亚。”真是一语惊人!

大英博物馆法罗博士邀请并陪同我去参观北部乡村。从伦敦乘火车三个小时,到一个什么站,然后她租一辆轿车,自己开车绕厂一百七十余公里,观光山区风光。地区已接近苏格兰边缘,是丘陵类型的山区,看来山不甚高,山顶尚积雪,英国人一批批开车来爬雪山。曾经玉龙、唐古拉和喜马拉雅,这样的山在我眼里只是模型式的小山匠。法罗之所以选这地区,因这里不少山村里的树木、丛林及溪流很像我的画面,估计我会喜爱。确乎,山村里古木老树多,小桥、流水、石屋,很像贵州,而巨房顶也不少是用石板盖成,进入画图,恐无欧亚之分。我们在乡村小旅店住了一宿,小店两层楼,楼上是几间客房,从客房的窗户外望,正对一座古朴的小教堂,教堂被包围在墓碑之林中。楼下是酒店,酒柜、小餐厅、高尔夫球室,处处结构紧凑,色彩浓郁,非常像梵高的画面,我兴奋起来,考虑可画些速写素材。当我们在别处吃了晚饭回到旅店,店里已挤满了人。老人、小孩、妇女、相偎在沙发上的情侣,还有大狗和小狗。人们喝酒、下棋、打球……高高低低的灯光、壁炉里熊熊的火光、夜光杯里各色饮料反映着红、白、蓝、黄,诱人的画境,但要想写生则已无回旋余地。因嘈杂喧哗,怕听不见电话铃声,我们据守在电话跟前,等待伦敦约定的电话。白天,村里几乎碰不见人,显得宁静而寂寞,夜晚都被吸引到小酒店来畅饮欢聚。四月的伦敦春寒料峭,北方乡间近乎北京的冬季,但酒店之夜温暖如春,村民们春风满面,尽情陶醉。这不是咸亨酒店,这是洋茶馆,中国人习惯早茶,西洋人爱夜酒,各有各的传统,各爱各的传统习惯。与四十年前相比,伦敦及其郊外的外貌似乎无多大改变,居民仍是二三层的小楼,即便新盖的亦基本是老样式,很少高层公寓。人们偏爱这种传统风貌,但保留这种风貌恐有一个基本条件,即人口增长速度缓慢。近一二十年来高楼建得最多、最快、外貌变化最大的,据说首推香港和中国大陆,除经济发展外,还有其不得不剧变的人口原因吧!四十年前旧巴黎、伦敦,旧貌依然,而我的故乡十年来却“江南抹尽旧画图”,令怀旧的老年人若有所失!

吴冠中简介

吴冠中是学贯中西的艺术大师,几十年来,他一直探索着将中西绘画艺术结合在一起。

吴冠中1919年生于江苏宜兴,起初他学工科,因一次机缘参观了当时由画家林风眠主持的杭州艺专,便立即被五彩缤纷的艺术美迷住了,下决心改行从艺,奉献终生。中学毕业后他考入了杭州艺专。大学毕业后,吴冠中于1946年考取留法公费,毕业时正值新中国成立,于是他毅然回国,到中央美院任教,后来又到中央工艺美院任教授。他志在将中西艺术结合在一起,将中国绘画艺术推向世界。他的精神正可用他的一本书名来概括,那就是"要艺术不要命"。

吴冠中最早画的作品多以江南水乡为题材,画面充满诗意,他特别重视点、线、面的结合与搭配。最近几年他的画风有所变化,在一批反映黄土高原的作品中多用粗线,自成一种意境。最近,他获得?quot;法国文化艺术最高勋位"的荣誉。

大英博物馆在1992年3月26日到5月10日推出一项前所未有的展览--吴冠中个展,展出44幅作品,作品是他1970年以来所创作的油画、水墨及素描。此次展出号称"前所未有",是由于吴冠中个人在欧洲的第一次个展,更是大英博物馆第一次为中国在世画家所办的展览。因此这次个展,不仅对吴冠中而言是他绘画生涯的再一次突破,也意味着东西艺术交流的向前发展。 吴冠中说,我的画是将西画的优点表现在中国画之中。我画的点和线,每一笔都包括了体面的结构关系。画中的点和线,不管是大点小点、长线短线,在运用上是严格的,都不是随便乱摆上去的,有时一点不能多也不能少,点子多了对画面无补,我都想办法将他遮掉。对线的长短也是如此,都不是随便画上去的,要恰到好处。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

吴冠中与波洛克

这样的题目是因涉及吴氏与波氏的“雷同”之争而立。笔者一直坚持论艺不论人,因为人品好不等於作品就好,作品好坏无关人品好坏。艺术面前无古今中外、长幼尊卑之分,却有优劣高下之别。论艺不可掺杂情面,因为胡子一把,因为头发太白,因为地位很高,因为名声颇大,怕伤及情面而只讲好话,则其论必低下庸俗。艺术家之起码胸怀乃是“隔靴搔痒赞何益”。至於“武断”、“放冷箭”之类,不是被论者胸襟狭小,便是论者别有艺外之心了。真正能“断”的只有历史,论者之断算不得数,仅一家之感、一家之言而已。此文竟然要如此套头,无奈之致。

对吴冠中与波洛克艺术的比较,笔者的看法非常明确肯定,吴冠中的艺术不能与波洛克的艺术相提并论;若非论及“雷同”,则比也不必了。

可能因为太熟悉评论界的现状,江洲在提出吴冠中与波洛克作品的“雷同”之后,已预见到了“吴先生或评论家可能会有别样的解释。”

果然,翟墨的话最能作这些“别样解释”的代表:“波洛克的行动绘画是主观情绪支配下的滴溅泼洒,吴冠中的点线抽象是密林藤萝印象的抽象提练。”陈瑞林的解释与翟墨无别:吴冠中“来自生活,来自写生后的创造”,波洛克“强调主观的流露,强调自动”。

吴冠中则说“观众并未研究作者间的根本差异,也能理解,但这与借此放冷箭说‘抄袭’是另一回事,性质完全不同”。(按:江洲文章里并无“抄袭”一词。) 三家都强调了画法上吴冠中与波洛克的不同。只是翟、陈两位都承认吴冠中与波洛克存在着“表面某些画迹相近”,“画面或有相同之处”。吴冠中则并不见有“相同”之意。而在读画之前,竟然要同吴所云“先得研究作者间的根本差异”,则乃笔者闻所未闻,不觉奇哉!

原来,只要画法不同,就算“表面某些画迹相近”,也与“抄袭”不着边际的。有人用脚踏、用嘴喷,或者学安迪?沃霍尔用丝网印,弄它几张林密萝藤的图象,也加点红高梁,可不许说他是“抄袭”的哟。 但尽管翟、陈作出“抽象提练”、“写生后的创造”等“言语游戏”般的解释,“都难以更改视觉上的直观感受――毕竟画面雷同,形式相似”。

吴冠中说八十年代后才看到波洛克的作品,并没有为“雷同”之嫌开脱多少,相反倒显得吴先生的孤陋寡闻来了;他没有察觉到自己并不烧掉的“点线抽象”作品,竟是与波氏“雷同”的。

翟氏提出“抱怨酱油没有醋味,或指责红茶太像可乐”是一种“异元”批评,揭示了在评论界尚未显明的一种现象,有发明之功。但问题是吴冠中与波洛克的艺术相比较,成了一种变质的“异元”,是酱油太酸,是醋又太咸;是红茶嫌多了些气泡,是可乐则少了些畅快。不能把一个玩票唱程派的去跟梅兰芳相比,还说是酱醋有别,风格不同。发明“异元”的同时,当知酱有优劣之别,醋有新陈之分。

吴氏抽象仅得波氏抽象的“表面相似”,波氏作品浑大厚重,纵深灵动,而吴氏作品浅泛单薄,气弱之极。波氏的线条圆劲而又流动,吴氏的线条扁平而又浅浮。

本来拿吴先生的纸本与波洛克有着极厚质地的油画来比,实在有点委屈,更无奈的是吴的用笔浅显直白,少了书法用笔的金石气,而“含刚键於婀娜”、“粗而不犷、细而不纤”的用笔之妙就更遑论之了。吴先生作品里的用笔境况,还是能说明他确实缺乏在用笔上的着意着力,或者更确切地说,吴先生对於构图变化、画面情调、个人模式等诸方面的重视,远远大於对用笔的重视。

或许有人会说,我这是拿红茶来与可乐瞎比方。岂知波洛克也有手绘的油画,手绘的纸本作品,它们与吴氏的作品相比较,其视觉感受仍然与前述的一样。

中国画与洋画不能相较?非也,人类艺术必有共通处,所谓人心千古不易。黄宾虹的精品,可与波氏的并置在一起而毫无愧色,虽然波氏的作品质地厚重,幅面庞大,而黄氏的作品平面纸本,尺寸细小,但这一中一西足可以抗衡比肩。

黄氏之所以能抗衡波氏作品,仍在於笔墨的精到。本来,画面韵味、个人模式并非不重要,但如果笔墨粗劣浅薄,则画面韵味的美妙,个人模式的鲜明等等,都将流於空泛表面。这些作品或许在极有气氛的展厅里,在缩小了的印刷精美的画册里,能迷人一时,但若把原作搬回居室,晨夕相对,品茗细读,则必露其薄相了。

所谓历史的验证,就是被反反复复地让各式人等不同的视觉来验证,也就是要耐得住看。而要耐看,在中国画当求之气韵生动以外,则是笔墨之精;在西洋画当求之意蕴强劲以外,则是笔触肌理之美。我们乍见梵高作品,在感受过“色彩强烈”、“热情如火”、“内心的痛苦在张力中扭曲盘卷”之后,我们还会感受到其沉着之气,以及遒劲苍辣、凝重厚实的笔触肌理。而倘若抽去这可玩味的“遒劲苍辣、凝重厚实”,那么,前述的“内心痛苦在张力中扭曲盘卷”的风格,必将沦为空虚做作,叫人如何感动的了。至此,到底该先强调笔墨,还是画面情调、个人模式,可以不言而喻了。无笔墨之情调必薄,无笔墨之模式必陋,这是笔者认定的古今中外千古不易之理。此处所言笔墨乃精到之笔墨,而非低劣之笔墨,吴先生的画中也可算有笔有墨,但低劣耳。张仃先生之笔墨,亦低劣,彼乃论有不同,而笔墨之低劣则“雷同”也。

不觉多说了几句有关笔墨的话题,实在是出於对吴先生作品中轻於用笔的可惜,以致让我们感到他的作品与波氏的作品放在一起大有愧色――尽管吴先生作品的拍卖价好像高於黄宾虹。

由此我们还想到刘国松、谷文达、周韶华诸家,不认笔墨的账,欲以表面文章取胜,一时固然也有人喝彩,但他们的作品何时能在波洛克、德库宁诸洋大师的面前神情自若呢?谷氏好像已有醒悟,可能是因为他有更多“比较”的机会,知道放弃了笔墨,又仅在一张纸头上涂抹,是何等的无奈,他终於不用笔墨而放弃笔墨――虽然他仍然把新材料叫做“毛发墨汁”,但他的作品又怎能与基弗的并置而无愧色呢?

无论洋大师、土大师,对艺术皆是呕心沥血乃致献身,大师还是“代不数人”的。投机取巧,弄些情调,弄些模式,还自以为得计,虽然得逞一时,却终将为历史所弃,愿有心人鉴之。

结束此文之前,还得跟一直受“大批判”威慑,至今“杯弓蛇影”的人说明一下,笔者搞不来“大批判”,仅仅是,有展览的权利,便有评说的权利。“入木三分骂亦精”,这“入木三分”本是评论的“底线”,但笔者反对“骂评”“酷评”,只追求不伤人格的诚实批评,论艺术而不论情面的批评。假若“诚实”让某些人感到比“酷”“骂”还难以忍受,则是笔者所无奈的事了。